1. 恒星間天体とは何か?

恒星間天体の一般的な定義

恒星間天体とは、太陽系外からやってきたと考えられる天体のことを指します。通常、惑星や彗星、小惑星のような天体は太陽系内の重力の影響を受け、その中を周回していますが、恒星間天体はこれらとは異なり、他の恒星系や宇宙空間から飛来し、太陽系を通過または一時的に滞在するとみられる存在です。その特徴として、高い離心率を持つ軌道や異常に高速な運動が挙げられ、観測データからこれらの軌道が太陽系外から来たものであると判断されます。

過去に観測された事例

恒星間天体は、観測技術が進化した現代においても極めて稀な存在として知られています。記録上、最初の恒星間天体の発見は2017年に観測された「オウムアムア」で、この天体はシガーのような細長い形状と異常な加速運動が特徴で注目を集めました。その後、2019年には別の恒星間天体「2I/ボリソフ」が観測され、この天体は彗星のような尾を持ち、氷や塵の物質を放出していることが確認されました。これら2例に続き、2025年7月にはNASA(米航空宇宙局)が観測史上3例目となる恒星間天体「3I/ATLAS」を発見しました。

恒星間天体が注目される理由

恒星間天体が注目される理由は、その稀少性とともに、宇宙の起源や進化に関する重要なヒントを提供する可能性がある点にあります。太陽系外から飛来したこれらの天体は、異なる星系で形成された物質を運んでいるため、分析を通じて太陽系とは異なる化学的な構成や物理的特性を明らかにできると期待されています。特に、「3I/ATLAS」のような恒星間彗星は氷や塵が含まれている可能性が高く、太陽系外の水や有機物質の存在に関する情報を解明する重要な手がかりとなります。また、これらの発見は人類が宇宙探査や天文学研究を発展させるうえで、技術革新や新たな研究方向性にも関係する点で非常に意義深いと言えます。

2. 観測史上3例目の天体の発見

NASAの発見概要

2025年7月2日、米航空宇宙局(NASA)は、観測史上3例目となる恒星間天体を発見したと発表しました。この天体は「3I(アイ)/ATLAS」と命名されており、南米チリにある「小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)」の望遠鏡を使用して観測されました。初観測日は2025年7月1日で、射手座の方向にその姿を確認しました。この発見は、太陽系外から飛来した珍しい天体を特定するという科学的な快挙として多くの注目を集めています。

観測の経緯と技術的挑戦

「3I/ATLAS」の発見には、高度な観測技術と地上望遠鏡の精密な運用が必要でした。この恒星間天体は非常に高速で移動しており、その速度は秒速約60キロメートルと推定されています。そのため、恒星間天体としての性質を確定するためには、移動軌道の詳細な追跡と測定が不可欠でした。また、この天体はぼんやりと見えるため、組成に氷が多く含まれている可能性が示唆されています。このような暗く微かな天体を検出すること自体が技術的挑戦であり、ATLASプロジェクトの重要な成果の一つとなりました。

今回の天体の名前と特徴

「3I/ATLAS」と命名されたこの恒星間天体は、過去に発見された恒星間天体と同様に非常に高い離心率を持つことが特徴です。その離心率は6を超えるとされ、一時的には10を超える可能性もあると推定されています。また、その直径は約10~20キロメートルと見積もられています。主に氷で構成されていると考えられる点から、彗星のような性質を持つ可能性が高いと天文学者は述べています。現在の段階では、地球から約6億7千万キロメートル離れており、太陽へ向かう進路を進んでいます。

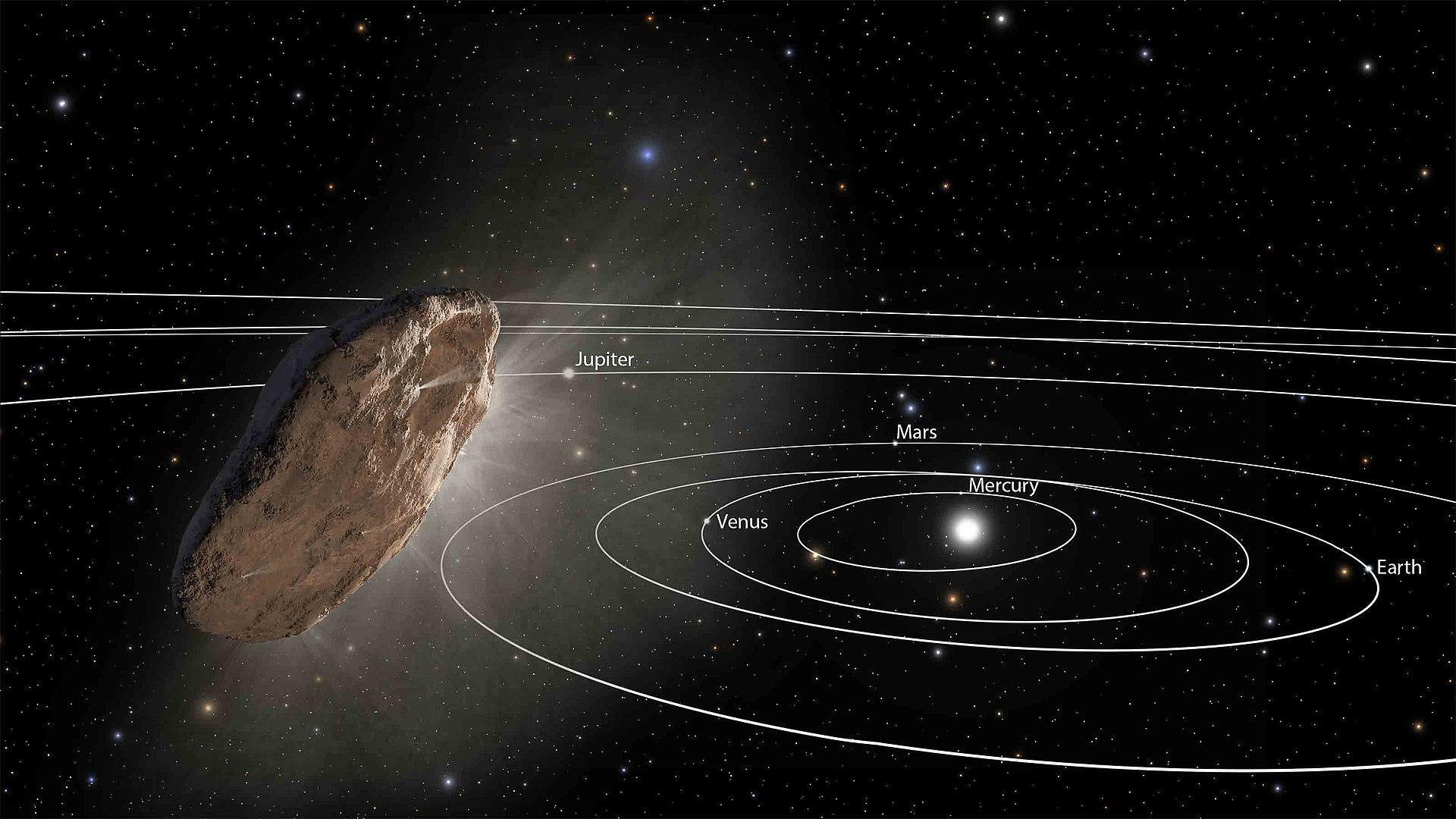

3例目と過去の天体との比較

今回の「3I/ATLAS」は、2017年に発見された「オウムアムア」や2019年に発見された「2I/ボリソフ」と比較することで、恒星間天体に共通する特徴や違いが浮き彫りになります。「オウムアムア」は葉巻型の奇妙な形状で、その離心率は1.2と比較的低めでした。一方、「2I/ボリソフ」は典型的な彗星に近く、離心率は3.4でした。「3I/ATLAS」はこれらを超えた離心率6を記録しており、太陽系外から飛来した確固たる証拠とされています。この離心率の違いは、それぞれの天体が宇宙空間でどう形成され、どのような軌道をたどって太陽系へ到達したかを理解する手助けになります。

3. 訪問者が太陽に接近するまで

現在の位置と軌道

観測史上3例目の恒星間天体「3I/ATLAS」は、2025年7月1日に南米チリの「小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)」の望遠鏡によって初めて観測されました。この天体は現在、約6億7千万キロメートルの距離を太陽から離れた位置にあり、秒速約60キロメートルという非常に高速な速度で進んでいます。発見時、射手座の方角に観測され、氷で構成されていると推定されています。その軌道は、これまでの恒星間天体の例と同様に非常に離心率が高く、6を超える値であることが確認されています。この特性からも、この天体が太陽系外から訪れたことを示しています。

太陽への最接近時の状況

「3I/ATLAS」は2025年10月30日に太陽へ最接近する見込みです。この際、天体は太陽から約2億1千万キロメートルの距離に到達すると予測されています。これは火星の軌道の内側に相当する距離であり、過去の恒星間天体の観測範囲よりも太陽にかなり接近します。最接近時には、その高速な移動速度と相まって、地上天文学者が観測するための貴重なチャンスとなります。また、この天体は主に氷で構成されている可能性が高いため、最接近時には熱によって蒸発し、彗星のような尾を形成する可能性もあります。

地球および他惑星への影響は?

現在の予測では、「3I/ATLAS」が地球に衝突するリスクは一切ありません。天体は太陽系を通過するだけであり、地球や他の惑星に直接的な脅威を及ぼすことはないとされています。また、その距離と軌道からも、地球の重力やその他の惑星への重大な影響が生じる可能性は低いです。しかしながら、この恒星間天体の接近は科学的に大きな意義を持ちます。このような訪問天体は、太陽系の外部環境についての手がかりを提供するため、NASAをはじめとした宇宙機関が精密な観測を進めています。こうしたデータは、惑星科学や彗星の構造、さらには恒星間天体の特性を理解する上で重要な役割を果たします。

4. 科学的意義と宇宙探査への影響

太陽系外の情報がもたらす発見

恒星間天体は、私たちの太陽系外の世界に関する非常に貴重な情報をもたらします。「3I/ATLAS」のような天体は、太陽系の隣人である星間空間や他の惑星系の特性を直接探る一つの手がかりです。彗星状の特徴を持つ今回の天体は、主に氷でできている可能性が指摘されており、その物質組成を調べることで、太陽系外の化学的環境や形成条件の理解を深めることが期待されています。また、これらの天体がどのようにして現在の位置に到達したのかを知ることで、宇宙空間を移動するメカニズムやプロセスに関する新たな知見が得られるでしょう。

宇宙の進化に関する新たな知見

恒星間天体の観測は、宇宙の進化や構造に関する新しい視点を提供します。特に今回の「3I/ATLAS」のように離心率が極めて高い天体は、非常に遠くの未知の惑星系や星間空間から飛来した可能性があり、その起源を追跡することから、宇宙がどのように形成・進化してきたのかを理解する助けとなります。また、初観測された「オウムアムア」や「2I/ボリソフ」との比較から、異なる恒星間天体間の物理的・化学的な多様性を研究する基盤が広がっています。

恒星間天体の将来的研究の可能性

今回の「3I/ATLAS」の発見は、将来的な恒星間天体の研究に向けた大きな一歩といえます。将来的には、初期観測のみならず、地球近くを通過する恒星間天体を目指した探査ミッションも模索されています。NASA(米航空宇宙局)やその他の研究機関がリーダーシップを発揮し、恒星間天体に接近して詳細に解析する探査プロジェクトが実現すれば、未知の宇宙環境への理解がさらに深まり、人類の天文学的知見は飛躍的に進むことでしょう。

宇宙探査技術発展の鍵として

恒星間天体の観測や探査は、その技術的課題を乗り越えることで、宇宙探査全般の技術革新を促進する可能性があります。例えば、高速で広範囲に移動する物体を追跡する観測技術や、目標天体への長距離宇宙探査機の誘導・制御技術など、恒星間天体の研究には最先端の技術が欠かせません。「3I/ATLAS」から得られるデータは宇宙探査技術の発展を後押しし、将来の星間旅行や他の恒星系探査を可能にする基盤を築くことにつながるでしょう。

5. 一般市民と科学の繋がり

一般市民が観測に参加できるプロジェクト

恒星間天体「3I/ATLAS」の発見は、多くの科学者だけでなく一般市民にも興味を引き起こしています。現在、NASA(米航空宇宙局)をはじめとした多くの宇宙研究機関では、市民が天文観測に参加できるプロジェクトを推進しています。たとえば、天文ファンが自宅で望遠鏡を使い観測データを収集し、その情報を科学者たちと共有する取り組みが進められています。また、無料でアクセス可能な星図アプリやデータベースも充実しており、それらを活用することで天体の位置や軌道を簡単に追跡することができます。「3I/ATLAS」の観測には南米チリの最先端望遠鏡が使われましたが、地上のアマチュア観測者向けにも適した観測ガイドが公開される予定です。このようなプロジェクトは、天文学に対する市民の関与を深める大きな機会といえるでしょう。

宇宙現象への関心を高める取り組み

恒星間天体の観測は、一見専門家専用の分野のように思えますが、実際には一般の人々もその魅力を楽しむことができます。たとえば、各国の宇宙機関や天文台では、公開講座や観測イベントを開催することが増えています。特に今後、直径10~20キロメートルと推定される「3I/ATLAS」が太陽に最接近する2025年10月30日を迎える前後には、多くの教育プログラムが展開されると予想されます。また、オンラインライブ配信やVR技術を用いた宇宙体験コンテンツも注目されています。これらの取り組みを通じて、NASAやその他の宇宙研究機関が抱えている最先端の研究を社会に広く発信し、宇宙に対する関心を高めることが期待されています。

恒星間天体が文化と社会にもたらす影響

恒星間天体の発見は、科学的な意義だけでなく、文化や社会にも新たな影響を与えています。たとえば、2017年の「オウムアムア」や2019年の「2I/ボリソフ」の発見時、多くのメディアや映画作品が宇宙探査や異星文明をテーマに取り上げ、一般市民の間で宇宙への関心をさらに拡大させました。「3I/ATLAS」の彗星としての可能性にも注目が集まっており、美しく輝く尾が観測できるかもしれないという期待が人々を惹きつけています。このような壮大な宇宙現象は、アートや文学にも影響を及ぼす可能性があります。さらに、異星からの「訪問者」としての恒星間天体は、地球外生命や宇宙の始まりについて新たな問いを提起し、人類の存在意義や未来への可能性を考えさせる契機となるでしょう。

コメント