天下一品とはどんな存在か

京都発祥、こってりスープの誕生秘話

天下一品は京都で誕生したラーメンチェーンであり、その特徴である「こってりスープ」は創業者の長年の試行錯誤の末に誕生しました。創業者である木村勉氏が、濃度のあるスープを求め、鶏ガラや野菜を独自の方法で煮込むことで、他にはない濃厚でクリーミーなスープを作り上げたとされています。その後、この「こってりスープ」が多くの人々の心をつかみ、天下一品の看板商品として知られるようになりました。

ラーメン業界における「こってり」の地位

天下一品が提供する「こってりスープ」は、ラーメン業界における「こってり系」の代表格として位置づけられています。他のラーメン店が比較的あっさりとした鶏ガラ醤油や豚骨スープを主流としていた時代に、「こってり」というジャンルを広めた功績は大きいと言えるでしょう。特に、食べるとやみつきになるような濃厚な味わいが、多くのファンを惹きつける理由として挙げられます。また、「こってり」という形容詞そのものが、天下一品のスープを指すほど、ブランド名と味のイメージが密接に結びついています。

全国規模展開の成功とピーク時の店舗数

天下一品は、その独特のスープと味わいが評判を呼び、ラーメンチェーンとして全国に拡大を遂げました。特に2000年代以降のフランチャイズ事業の成功により、最大240店舗近くを展開した時期もあります。この全国規模での展開は、各地域で濃厚なラーメンを求める新たな顧客層を開拓することに成功し、「天一」の愛称で広く親しまれるきっかけとなりました。

閉店ラッシュが示す現状

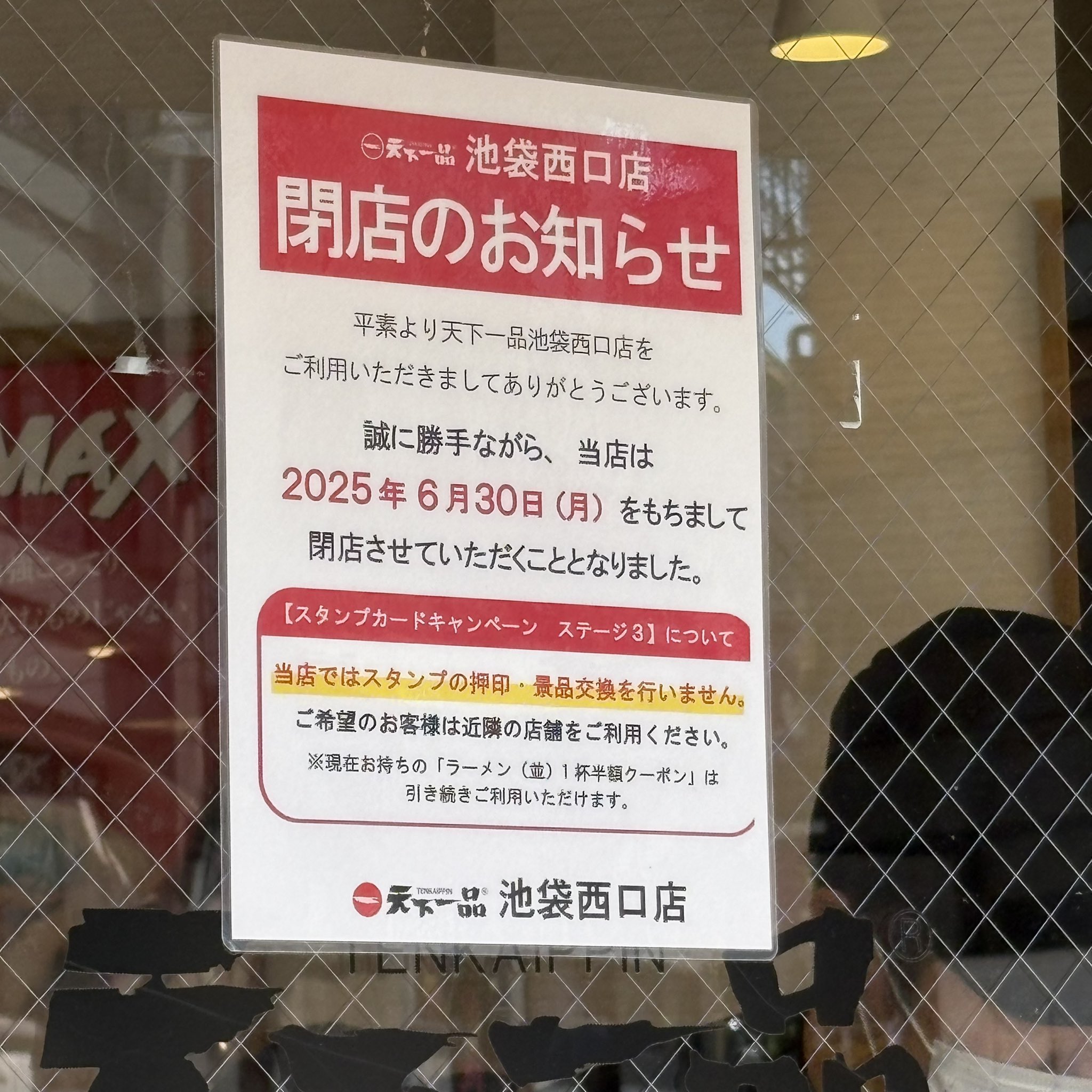

首都圏を中心に相次ぐ店舗撤退の背景

「天下一品」はその独特のこってりスープで多くのファンを魅了してきましたが、首都圏で相次ぐ店舗の閉店が進んでいます。2024年から2025年にかけて、新宿西口店や渋谷店、池袋西口店など、都内の主要店舗を含む複数店舗が閉店する予定です。背景には激化するラーメン業界の競争や首都圏における地価や人件費の高騰が挙げられます。特に首都圏では他の人気ラーメン店やチェーン店の増加により、「天下一品」への支持が分散しているとも指摘されています。

「高原価」がもたらした経営の苦境

天下一品のこってりスープは濃厚な味わいが支持されていますが、その味を支える原材料のコストが高騰しています。2023年時点で「こってりラーメン」は一杯940円に値上げされるなど、材料費や運送費の増加が経営に大きな打撃を与えていると考えられます。さらに、フランチャイズ運営の中には本部からの仕入れに依存している店舗も多く、この仕入れコストがフランチャイズ閉店を引き起こしている要因の一つになっているようです。

ファン層と「こってり」の限定的魅力

天下一品の「こってりスープ」は一度食べた人を虜にする魅力がありますが、その独特の味わいゆえに好みが大きく分かれます。特に若年層や健康志向が高まる現代では、脂っこい食事を避ける傾向があり、「こってりラーメン」の需要が一部のファン層に限られる課題も見受けられます。また、こってりスープの安定した味を維持できていないとの指摘もあり、味のブレがファン離れを招いている可能性も考えられます。このように「こってり」の魅力が一部顧客層にとどまることが、持続的な集客に影響を与えているのが現状です。

フランチャイズ運営とその課題

フランチャイズ契約と大量閉店の関連性

天下一品の店舗運営には、全体の約9割がフランチャイズ契約によるものが含まれています。これは、加盟店経営者が本部と契約を結び、店舗展開を行う形態で、多くの地域で天下一品の「こってりスープ」が親しまれる原動力となってきました。しかし、近年フランチャイズ店の大量閉店が顕著であり、とくに首都圏では短期間で相次ぐ閉鎖にファンの間で大きな話題を呼んでいます。

閉店の背景には、本部との契約条件や利益配分の問題があると指摘されています。フランチャイズ経営は独立しながらも本部に依存する構造が強く、急速なコスト上昇や競争環境の変化への対応が難しい現状が浮き彫りになっています。また、店舗維持費や本部へのロイヤリティ負担が経営を圧迫し、営業継続が困難なケースが増えているとも言われています。

特に首都圏では、他のラーメンチェーンとの競争が激化しており、売上が伸び悩む中で閉店に追い込まれる状況が目立ちます。このようにフランチャイズ契約と業界環境の変化は、直接的に大量閉店と深く関わっていると言えるでしょう。

弟子の独立へ向かう動きとその真意

近年、天下一品のフランチャイズ店舗運営者が独立し、自らの新ブランドを立ち上げる動きが加速しています。この「弟子の独立」という現象は、天下一品の運営方法やフランチャイズ契約に対する疑問が一因であると考えられます。

フランチャイズ店舗による独立は、単なる経営方針の変更ではなく、独自性を求めるオーナーの情熱を示しています。天下一品に長年携わった経験を生かしつつ、自分の理想を体現する新しいラーメン店を作る流れが、その背景にあると言えるでしょう。一方で、この動きは天下一品本部にとって収益減少と店舗数減少という課題を引き起こします。

独立の理由には、本部のルールや運営方針への不満が隠されている可能性も指摘されています。本部に依存せず、自分の裁量で経営や商品開発を行いたいというオーナーの意思が強まり、その結果として天下一品の店舗数減少に繋がっていると考えられます。

これらの動きには、天下一品特有の「こってりスープ」をより自由な形で提供したいという願いもあることでしょう。ただし、多くのファンがフランチャイズ閉店を惜しむ声を上げていることも事実です。本部とオーナーの関係性が見直され、双方が納得できる運営形態に進化することが求められます。

天下一品の未来と再建への道

こってりスープの進化で新規顧客を獲得

天下一品といえば、看板商品の「こってりスープ」が象徴的な存在ですが、その限定的な魅力が逆に新規顧客を遠ざける要因にもなっています。そのため、再建に向けては「こってりスープ」の進化が鍵を握るでしょう。たとえば、伝統の濃厚な味わいを保ちながらも、健康志向な層に向けた低脂肪バージョンや、トッピングの多様化を図ることが考えられます。また、アジア市場向けに辛味を強調したスープなど、地域ごとに異なる味を提供する戦略も視野に入るでしょう。

この進化に成功することで、従来の熱狂的なファン層の維持はもちろん、新たなターゲット層を呼び込むことが期待されます。特に国内外でラーメン人気が高まる中、天下一品の「こってり」という個性をブランドとしてさらに強調しつつ、多様なニーズに応えるバリエーションを作り出すことが求められています。

コスト削減と効率化への挑戦

近年の店舗閉店の一因として指摘されるのが、材料費や運営コストの高騰です。特に「こってりスープ」はその濃厚さを実現するため、他のラーメンチェーンと比べて高原価になりやすい特徴があります。これを踏まえ、効率的な調達ルートの見直しや、原材料のロス削減などが重要な課題です。

また、店舗運営の効率化にも目を向ける必要があります。例えばデジタル技術を活用したオペレーションの自動化や、少人数での店舗運営を可能にする仕組みの導入が考えられます。さらに、注文から提供までのプロセス改善や、テイクアウトやデリバリー需要への対応強化も、有効なコスト削減策と言えるでしょう。

このような取り組みを進めることで、店舗ごとの経営負担を軽減し、フランチャイズ加盟店からの離脱を防ぐことも期待されます。

新店舗展開と市場戦略の再構築

店舗数を最盛期の240店舗から大きく減少させた天下一品にとって、未来を見据えた新店舗展開は不可欠です。しかし従来のような広範囲で一括的な展開ではなく、地域のニーズや競合状況を分析した上で、選りすぐった市場への出店に重点を置くべきでしょう。特に、こってり系ラーメンの需要が高い地方都市への進出戦略は新たな収益源として期待されます。

さらに、海外市場への進出を本格化することも選択肢の一つです。アジアを中心に日本食の人気が高い地域では、「天下一品」のユニークなこってりラーメンは目を引く存在となる可能性があります。グローバル展開を視野に入れる際には、現地の味覚に合わせたスープのアレンジやPR活動を通じてブランディングを強化すると良いでしょう。

このように新規市場を狙う一方で、既存店舗のリニューアルや地域イベントとの連携など、小規模な戦略的な活動も並行して行い、「天下一品」の魅力をさらに多くの人々に届ける努力が求められています。

コメント